普段は、日本習字や大東文化大学のテキストを中心に書を学んでいます。高段者の方とは、古典臨書を通じて筆使いを学ぶ他、各種公募展に適宜に応募し、上達を確認しています。

- 臨 書 -

今年度(2024)は、「書 生き方のかたち 森田子龍著」に沿いながら、臨書を進めていくことにした。

また、各地の墨跡も研究してみたい。

■ 楷書

■ 行・草書

-明末清初-

中国明の末期は、苛烈な政治状況を反映してか、書家の個性が際立っている。

当時の文化の担い手は、士大夫階級。彼らは、政治家であり、高級官僚であり、時として武人でもあった。彼らは皆、教養として、詩歌、管弦、水墨画、書を学び、そしてそれらに秀でていた。

彼らは、国内にあっては、熾烈な内部闘争、国外にあっては、南下してくる北方民族との絶え間のない防衛戦を繰り返し、今日名を残すこの時代の書家の殆どはまともな死に方をしていない。(戦死、刑死、殉死等)王鐸を例外として。

傅山(1607-1684)

傅山は、学者の家の出身。科挙に合格し中央官僚の道を歩んでいたが、明が滅亡したため野に下った。その後、その学識を見込まれ清の官職に推挙されるが、固辞し、一貫して清朝に叛意を示した。一時は、牢獄に入れられたこともあったという。

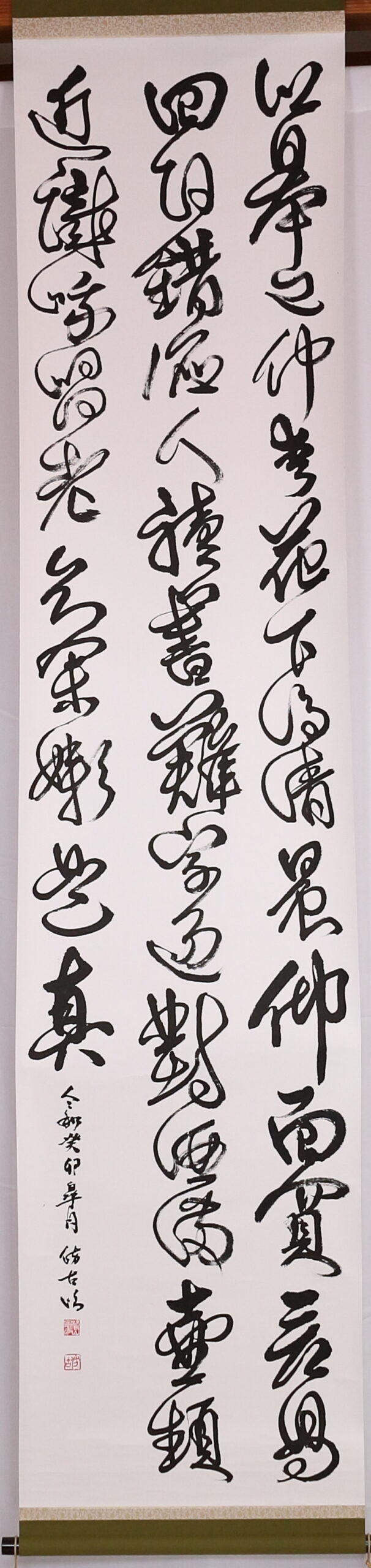

さて、傅山の書である。これは、杜甫の五言詩である。

仲春の穏やかな自然をぼんやり見つめながら、こうしてぼんやりしている自分こそが本当の自分なのだと詠んでいる。杜甫のこの詩を傅山はどのような気持ちで書しているのだろうか。

たっぷり墨の含んだ筆が最後に枯れるまで一箕に書が描かれる。点画はくるくると遠心力を最大限に利用するように運筆される。筆を進めながら、自分の心も開放されるようで愉快であった。 2024.o3

王鐸(1592-1652)

王鐸は、明において礼部尚書(今の文部大臣?)にまで栄達をしていたが、清に攻められると戦うことなく降伏。その後、清にも仕え栄達した。このように、2つの朝廷に仕えたため、この無節操を民衆から嫌われ、その名は一時期失われ、近世になって再評価されたとのことである。

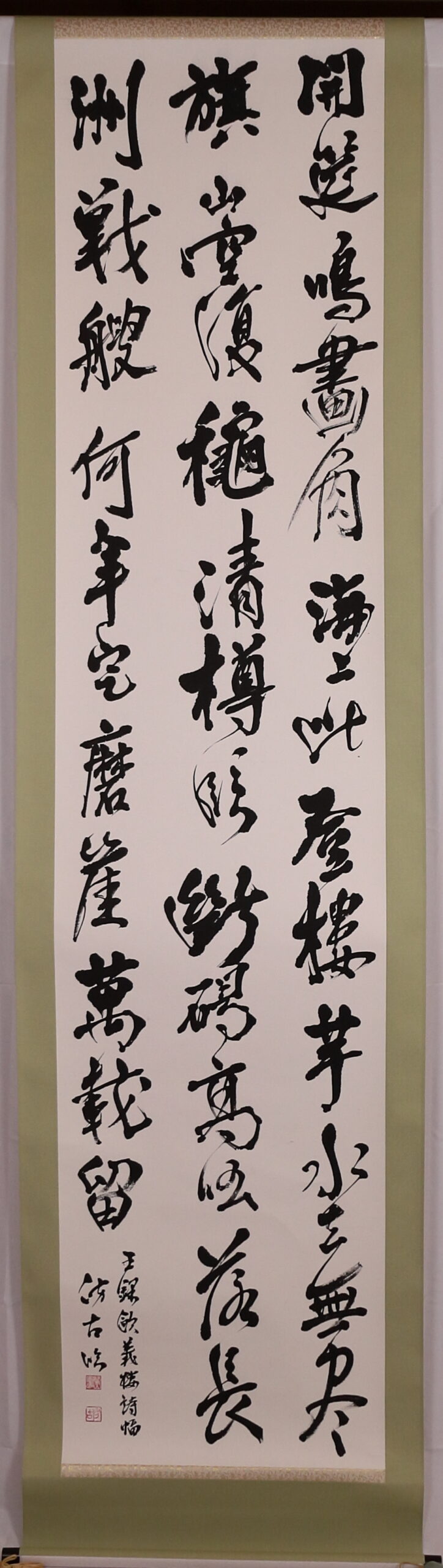

さて、王鐸の書である。

この詩は、永久(とわ)に流れる芋水(多分、揚子江の支流)といつまでもそこに留まっている戰艘とを対比させながら、止むことのない戦争を嘆いている(と思う。)王鐸自詠の詩である。

墨の滲みで点画が潰れている文字から始まり、針金のような細いが強い点画で終わる。その一連の流れは、時として連綿として繋がっていく。また、押し込むような筆遣いで、右傾する文字がある一方、側筆でグイグイと擦り込む筆遣いもあり、その場面の緊迫感が窺われる。 2324.03