時は、どんどん過ぎてゆく。前回、掲載してからもう半年が過ぎてしまった。

もっと書芸術を学びたいため、この4月に京都芸術大学に入学し、その課題締切に追われる日々を過ごしていた。

今日は、そこで書いた論文の一つを掲示することとする。

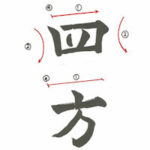

東アジアは、象形文字をベースに、一文字一文字が意味を有する表意文字を発達させることになった。その文字も、国の覇権、社会の複雑性、文字の簡素化原則などに従い、順次進化し、唐代までに、5つの書体が完成された。それらの書体は、それぞれ造形的に特徴を有し、しかも十分美しく、そこに美意識が働いたことは疑い得ない。そして、話し言葉は違っていても、文字さえ書けば意思伝達が可能な、ユーラシア大陸の東半分を傘下とする広大な漢字帝国が築かれるに至ったのである。

しかし、話はそれだけにとどまらなかった。

文字を筆という穂先のコントロールが難しい筆記具で書く場合、訓練が必要であり、巧拙が生ずる。ことに貴族階級には、文字を美しく書くことが要求された。文字の良し悪しにより、その品格さえ問われることとなったのである。(書は人なり。)そして、そうした要求に答えるため、今で言うハウツウ本や評価基準書などが著されるようになった。「急就章」(皇象 後漢末)、「書品」(庾肩吾 南朝梁)「古今書評」(袁 昂 南朝梁)などがそれである。

例えば、庾肩吾の「書品」の価値基準は「天然」と「工夫」であった。「天然」とは、率意のことであり、「工夫」とは技巧のことである。この価値基準に基づき様々な書作品を「上の上」から「下の下」まで9段階のランク付(品第)を行った。こうした取り組みが、書を一層盛んにし、書論もまた隆盛することとなった。

この時期のこうした取り組みの中で、最高峰の評価を得たのが、鍾繇、張芝、王羲之、王献之である。とりわけ王羲之は「書聖」と崇められ、後世の書家たちの手本となった。(後世、王羲之が手本となったのには、他にも理由があるがそれは後述する。)

そして、正書体として、整斉で構築的な楷書が完成される唐の時代を迎える。そこで名を成したのは、唐の三大家である。スラリ長身で引き締まった怜悧な印象の欧陽詢の書、穏やかで温かい印象の虞世南の書、点画が上下左右に舞うが如く踊るが如く描かれる褚遂良の書と、書かれるときの約束事が多い楷書にあっても、それぞれの個性が際立っている。どれも、美しく、魅力的である。

彼らは、それぞれその人格とともに当時の皇帝太宗に愛された。当時の書の最高の価値は、皇帝に上梓したときにその書が皇帝に評価されることであり、そして、それが石碑に刻されることにより後世に名を残すことであった。広大な中央集権国家唐、世界中から様々な富が集まる唐において、書が大きな高みに到達いたのは当然のことであった。

(因みに、太宗が最も愛した書家が王羲之であった。)

しかし、話はここで終わらない。

人に評価される書から、自己の内面の発露につながる書への発展であり、アートとしての書道の歴史の始まりである。

中国には、古来より「意」という概念があった。対象に潜む精神のことである。形を真似しても、綺麗に書いても、そこに「意」がなければ評価に値しないのである。

この「意」により書を書いたのが、蘇軾、黄庭堅、米芾いわゆる北宋の三大家であった。

その代表たる蘇軾は次のように語っている。

「我が書は意を持って造りたればもとより法なし。」(注1)

彼は、極めて優秀な士大夫(政治家であり、官僚)であったがために、反対派から恐れられ疎まれた。その上、自説を曲げない気骨もあったため、何度も投獄、左遷・流謫された。その流謫中に書かれたのが彼の代表作「黄州寒食詩巻」(1082)である。

彼の書風は今まで見てきた整斉な美しさを伴った字とは随分違う。左遷されて中央にまだ戻れない悔しさ、切なさやるせなさが、文意はもとより書作品全体の表情から伺われる。すなわち、書が己の「意を」伝える手段となったのである。

この宋代の書家達がこぞって手本としたのが、王羲之であり、顔真卿であった。その理由は、それが率意の書であるからであり、正しいと思うことをどこまでも貫くその人となりにあったと思われる。

北宋時代は、活版印刷が発明され、普及していく時代でもあった。そうした事情も手伝い、書は、単なる意思の伝達の手段から、自己の表現の手段として確立し、発展し、現代へとつながっていく。

注 1 中国法書選ガイド46 二玄社 2