私は、かねがね、「かな(女手)」の世界では、なぜ漢字を使用しないのだろうかという疑問を抱いていた。

梅は「うめ(むめ)」と書き、桜は、「さくら」と書く。白露は「しらつゆ」であり、秋風は「あきかせ」である。山、花、松、月、人などの漢字は時折見掛けるが、基本漢字は使わずに和歌は記される。なぜだろう。

漢字を少しでも使えば、文意は分かり易くなるのではないだろうか。現在でも、平かなだけで書かれた文章は実に読みにくい。

それに対する一般的な答えは、それが「かな」というものだから。この答えに、納得しつつも釈然としないものがあった。

この疑問に明解に答えてくれた書籍が、石川九楊氏著「ひらがなの世界」である。

氏によれば、文字を持たないわが国の言葉を、漢字を使って書き記すにあたって2つの大きな潮流があったという。

一つは、漢字の意味を日本の言葉に当てはめながら文字を認めていった流れである。訓読み等がこの流れに沿って開発され、発展した。

もう一つの流れは、漢字を発音記号と割り切って、意味を捨象し、日本の言葉の発音に当てはめていった動きである。日本語においては、「漢文では言い表せない身近なことをなんとかこの島の言葉で書き表したいという思いと思考が熟し(注)」万葉仮名ができ、更に漢字のもつ中国文化的ニュアンスを離れ、表音性、簡素化を追求した結果、「平安かな」ができたとする。

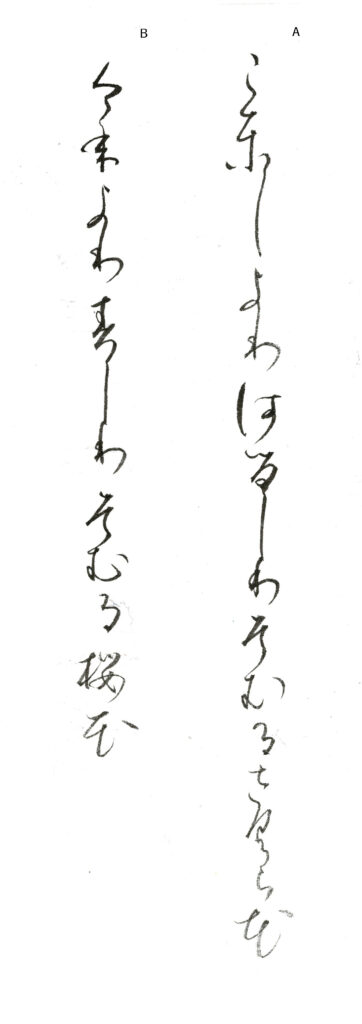

一方、かなだけの文章は読みにくいという点に関しては、文節単位に連綿を使用して対応しているという。確かに、私の所有する古典(高野切・継色紙・中務集等)は、文節単位で連綿でつながっていて(気脈も含む)、その塊で文章を読んでいけばいいことがわかる。連綿は、美的観点というよりも、実用性から必然だったというのである。単語を構成する一字一字は連続して書かれ、スペースを空けて次の単語が続く西洋の文章と同じ力学が働いていたのだろうか。

他の論点も含め、書家であり学者でもある石川九楊氏にしか書けないたいへん示唆に富む本であった。

(注)「ひらがなの世界」石川九楊著 岩波新書 p21